Gaz à effet de serre (GES) : catégories, sources et impacts sur le climat

Tout savoir sur les Gaz à effet de serre (GES)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) est une priorité mondiale. Pour cela, du protocole de Kyoto aux objectifs de neutralité carbone en 2050, les politiques climatiques s’appuient sur une meilleure compréhension des GES, de leur origine et de leur effet sur le climat. Voici un guide complet réalisé par les consultants carbone Toovalu pour comprendre les différents GES, leurs sources, leurs impacts et les stratégies de réduction engagées par la France et l’Europe.

Qu’est-ce qu’un gaz à effet de serre ?

Un gaz à effet de serre (GES) est un gaz présent dans l’atmosphère capable d’absorber et de réémettre une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre. Ce phénomène, naturel à l’origine, permet de maintenir une température moyenne compatible avec la vie sur Terre. Mais depuis plus d’un siècle, les activités humaines ont significativement augmenté la concentration de ces gaz, perturbant l’équilibre thermique du système climatique.

En résumé, les GES renforcent l’effet de serre naturel, provoquant un réchauffement global, une hausse du niveau des mers, des dérèglements météorologiques.

Les principaux GES à connaître

Parmi les nombreux gaz identifiés, 5 sont considérés comme les principaux GES dans les bilans carbone réglementaires et dans le protocole de Kyoto.

1. Le plus connu est le dioxyde de carbone (CO₂), généré principalement par la combustion des énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) et responsable d’environ 65 % de l’effet de serre anthropique. C’est le gaz de référence utilisé pour mesurer l’impact climatique, avec un pouvoir de réchauffement global (PRG) fixé à 1 sur une base de 100 ans.

2. Le méthane (CH₄), deuxième GES le plus important, est bien moins abondant que le CO₂ mais 28 à 34 fois plus puissant en termes de réchauffement. Il provient principalement de l’agriculture (fermentation entérique des ruminants, rizières), de la gestion des déchets et de l’exploitation des énergies fossiles.

3. Le protoxyde d’azote (N₂O) est émis en grande partie par les engrais azotés utilisés dans l’agriculture. Son PRG (potentiel de réchauffement global) est environ 265 à 298 fois supérieur à celui du CO₂.

4. Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF₆, NF₃), issus de procédés industriels, sont présents en très faibles concentrations, mais certains d’entre eux ont un pouvoir de réchauffement jusqu’à 23 500 fois plus élevé que le CO₂. Leur durée de vie atmosphérique peut dépasser plusieurs siècles.

5. Enfin, l’ozone troposphérique (O₃), bien qu’il ne soit pas émis directement, se forme via des réactions chimiques complexes et contribue également à l’effet de serre.

D’où viennent les émissions de gaz à effet de serre ?

Chaque gaz a ses propres sources d’émission :

Emissions de CO2

Le CO₂ provient principalement des transports, de l’industrie, de la production d’électricité, de la construction. Il est omniprésent dans les activités humaines.

Emissions de Méthane

Le méthane est majoritairement émis par l’élevage, les fuites dans les réseaux de gaz naturel, les décharges à ciel ouvert et les zones humides artificielles ou agricoles.

Emissions de protoxyde d'azote

Le protoxyde d’azote résulte surtout de l’usage intensif d’engrais azotés et de certains procédés industriels (fabrication d’acide nitrique, combustion de biomasse).

Emissions de gaz fluorés

Les gaz fluorés sont utilisés dans les systèmes de réfrigération, les climatiseurs, les extincteurs ou encore l’industrie électronique. Ils peuvent s’échapper sous forme de fuites ou lors de la fin de vie des équipements.

Impacts climatiques différenciés selon les GES

Le CO₂ reste la principale cible des politiques climatiques des Etats et des entreprises, en raison de son volume d’émissions. Mais d’autres gaz sont aussi ciblés , car ils ont un effet amplifié sur le réchauffement.

À quantités égales, un kilo de CH₄ réchauffe autant que 28 à 34 kilos de CO₂ sur un siècle. Un kilo de N₂O équivaut à près de 300 kilos de CO₂, et les gaz fluorés peuvent atteindre des milliers, voire des dizaines de milliers de fois cette puissance.

Leur persistance dans l’atmosphère varie également. Le CO₂ reste plusieurs centaines d’années, le méthane une douzaine d’années, tandis que certains gaz fluorés peuvent dépasser les 1 000 ans. Ainsi, chaque type de GES joue un rôle spécifique dans le réchauffement actuel et futur.

"Aujourd'hui, repenser sa stratégie d'entreprise pour y inclure le réchauffement et le risque climatique est capital pour la performance et la pérennité des entreprises" Nicolas Desmoitier, Docteur en évaluation environnemental et DG Toovalu

Objectifs de réduction des GES

Face à ces enjeux, les objectifs de réduction des institutions étatiques s’articulent autour de cibles précises, à différentes échelles.

Objectifs de réduction mondiaux

Au niveau mondial, l’Accord de Paris prévoit de contenir le réchauffement climatique bien en dessous de +2°C, idéalement +1,5°C. Pour cela, il faudrait réduire les émissions mondiales de GES de 60 % d’ici 2050, ce qui suppose des efforts massifs et rapides.

Objectifs de réduction de l'UE

L’Union européenne s’est dotée d’un plan ambitieux dans le cadre du Pacte vert. Elle vise une réduction d’au moins 55 % des émissions d’ici 2030 par rapport à 1990, et la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Stratégie Bas Carbone française

En France, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) fixe une réduction de 50 % des émissions d’ici 2030, et une neutralité carbone nette à l’horizon 2050. Pour atteindre ces objectifs, le rythme annuel de baisse doit désormais s’accélérer à 5 % par an entre 2024 et 2030.

Réglementation en Europe et en France

En Europe, le Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) impose un plafond aux émissions des secteurs industriels et énergétiques. Les entreprises concernées doivent acheter des quotas pour compenser leurs émissions. Les secteurs non couverts par le SEQE (transport routier, agriculture, bâtiment) sont régulés par la directive « Effort Sharing Regulation ».

Chaque pays doit aussi soumettre un Plan National Énergie Climat (PNEC) à la Commission européenne.

En France, la SNBC constitue l’outil central de pilotage climatique. Elle est adossée à des lois énergie-climat, des plans territoriaux, ainsi qu’à des dispositifs de fiscalité carbone. La transparence est renforcée par l’obligation de reporting GES pour les grandes entreprises, notamment via la directive CSRD.

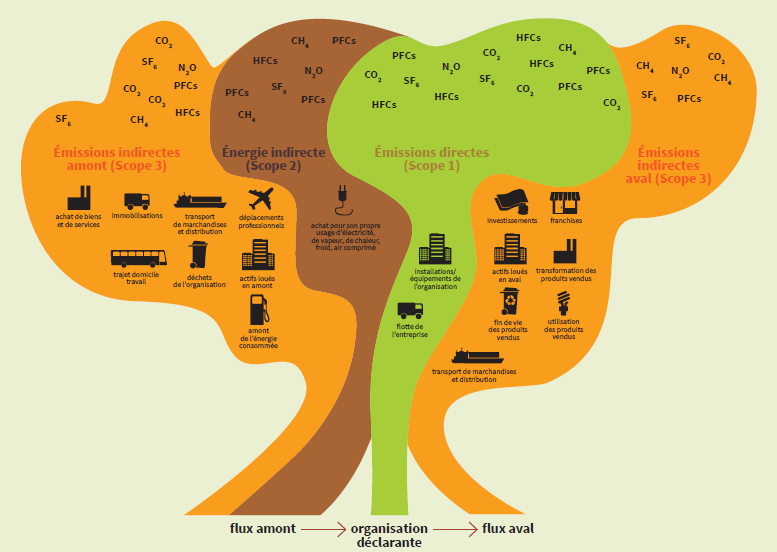

Concernant les entreprises, la réglementation oblige les plus grandes d'entre elles à effectuer un reporting extra-financier (DPEF, puis CSRD aujourd'hui), qui comprend notamment le calcul de leurs émissions GES (bilan carbone) sur les scope 1, 2 et 3.

Liens utiles

Stratégie nationale bas-carbone – Ministère de la Transition écologique

Gaz à effet de serre et climat – Bpifrance BigMedia

Questions fréquentes sur les Gaz à effet de serre

Quels sont les gaz à effet de serre les plus impactant pour le climat ?

Tous les GES ont un impact, mais certains sont particulièrement puissants. Le CO₂ est le plus émis et donc le plus impactant pour le climat. Le méthane (CH₄) et le protoxyde d’azote (N₂O) ont des pouvoirs de réchauffement bien plus élevés à quantité égale. Les gaz fluorés, bien que très minoritaires en volume, ont un effet de serre des milliers de fois supérieur à celui du CO₂.

Pourquoi les entreprises doivent-elles s’intéresser aux GES ?

Les émissions de GES sont désormais un indicateur stratégique. Réduire son empreinte carbone permet de se conformer aux réglementations (comme la directive CSRD), d’anticiper les risques climatiques, de répondre aux attentes des clients et d’améliorer sa performance environnementale.

Un bilan GES est-il obligatoire pour toutes les entreprises ?

Depuis 2025, les entreprises concernées par la CSRD et celles de plus de 500 salariés concernées par le DPEF doivent publier leur bilan GES élargi (scopes 1, 2 et 3). Pour les autres, la démarche reste volontaire mais fortement encouragée par les parties prenantes, les investisseurs et les politiques d’achats responsables.

Quelle est la différence entre CO₂ et CH₄ dans l’effet de serre ?

Le CO₂ est le gaz le plus courant, produit notamment par la combustion d’énergies fossiles. Le CH₄, lui, a un pouvoir de réchauffement environ 30 fois plus fort sur 100 ans, mais reste moins longtemps dans l’atmosphère. Les deux sont donc critiques mais avec des effets temporels différents.

Peut-on compenser ses émissions de GES ?

Oui, mais la compensation ne doit intervenir qu’après avoir réduit au maximum les émissions directes et indirectes. La priorité reste la réduction à la source. Les mécanismes de compensation (plantation d’arbres, projets de séquestration, etc.) peuvent ensuite compléter la stratégie climat.

Mesurer, piloter, réduire vos émissions GES

Toovalu vous accompagne dans cette démarche à travers notre solution logicielle de pilotage carbone, nos formations RSE, et un accompagnement expert adapté à votre secteur et votre niveau de maturité.